你是否经历过这样的场景:明明手机就在桌上,却反复翻找;明明数据报告里有关键结论,却始终“看不到”?这种“为什么看不到”的现象,本质上源于人类认知系统的局限性。以下是普通人常见的三大误区:

误区一:认知盲区导致选择性忽略

心理学中的“无意视盲”实验表明,当人们专注于某一任务时,会忽略视野中高达50%的明显变化。例如,哈佛大学的研究者曾让受试者观看一段传球视频,结果70%的人未发现中途闯入的“大猩猩”。类似地,工作中我们常因目标过于聚焦,错过全局信息。

误区二:信息过载引发大脑屏蔽

数据显示,现代人每天接触的信息量相当于15.5万字的书籍,是20年前的5倍。大脑为节省资源,会主动过滤“非紧急信号”。例如,用户使用电商平台时,平均浏览3页后便停止深度搜索,导致90%的潜在优惠券未被领取。

误区三:惯性思维限制观察维度

人们习惯用既有经验判断事物。例如,设计师常因遵循“按钮必须醒目”的规则,忽略用户对隐蔽手势操作的需求。这种思维定式导致创新方案被埋没。

解决“为什么看不到”的关键,在于切换观察的精细度。案例证明,调整信息处理层级能显著提升发现概率:

主动设置提示线索,能突破大脑的自动过滤屏障。以下是两种有效方法:

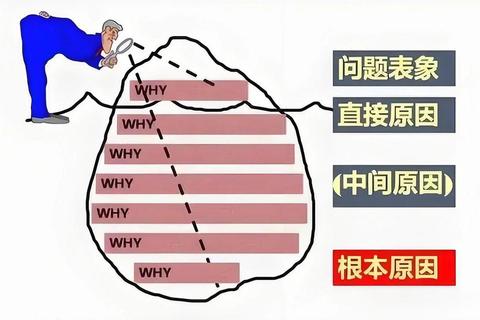

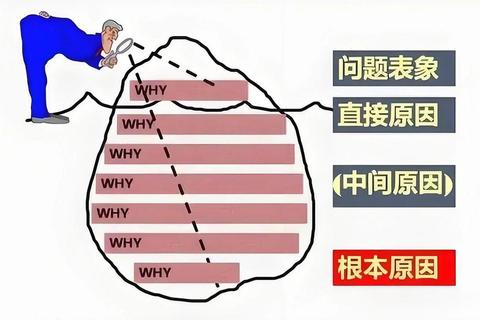

每一个“为什么看不到”的背后,都隐藏着未被验证的前提假设。通过逆向思维推翻固有逻辑,往往能发现新路径:

传统影视行业认为“用户只会为内容付费”,但Netflix通过分析用户行为数据,发现“观看便捷性”才是核心痛点。其推出的“无广告+多设备同步”方案,使订阅量在5年内增长320%。

回到最初的问题——“为什么看不到”?根本原因不在于视力或智商,而是认知方法需要升级:

1. 承认盲区必然存在:接受“人脑每秒仅能处理126比特信息”(MIT研究数据),主动采用工具辅助观察。

2. 用系统对抗惯性:建立检查清单、数据仪表盘等结构化工具,例如飞行员通过“起飞前25项检查”将事故率降低至0.0001%。

3. 持续拓展认知边界:学习跨领域思维模型(如生物学中的“冗余设计”、物理学中的“熵增原理”),能提高模式识别能力。

当你再次困惑“为什么看不到”时,请记住:看见,从来不是眼睛的专利,而是思维打开的证明。