雅乐简谱妙趣横生:探寻古典韵律中的数字密码

当古琴的丝弦与计算机的代码相遇,传统乐谱能否在数字时代焕发新生?这个看似矛盾的命题,正在被一款名为"雅乐简谱"的软件悄然破解。它将《礼记》中记载的"十二律吕"转化为可视化界面,让千年雅乐在二进制世界中重新起舞。这场跨越时空的对话,既是对传统文化的解构,也是对数字边界的突破。

1. 古典乐谱如何变身数字密码?

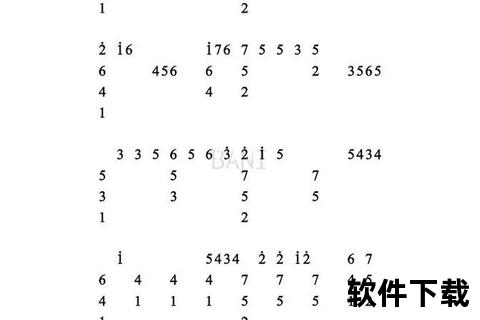

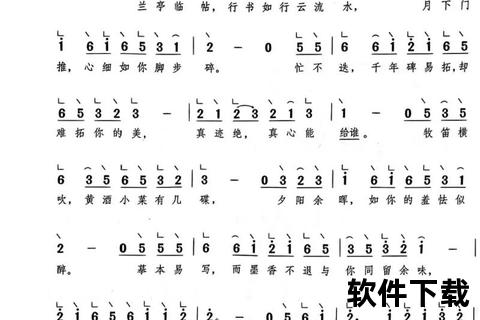

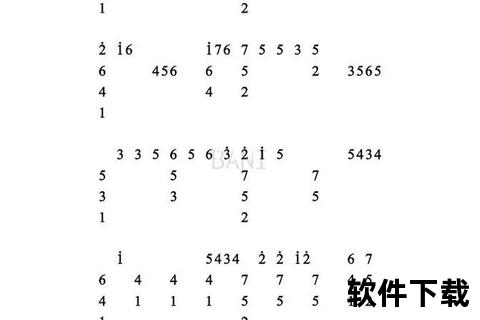

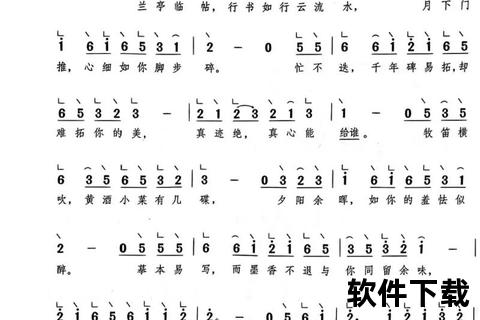

雅乐简谱最令人惊叹的,是将传统记谱法转化为可编辑的数字符号系统。以明代《律吕精义》中记载的"黄钟均"音阶为例,软件通过MIDI键盘输入功能,将"黄—太—姑—蕤—林—南—应"等律吕名称自动转换为现代简谱的1-7数字符号,同时保留传统音高关系。这种转换过程类似密码学中的替代加密,每个音符既是音乐符号,也是承载文化基因的密码单元。

案例佐证:某民乐团在复原南宋姜夔《白石道人歌曲》时,利用软件的"自动避让符号"功能,仅用2小时完成原本需要3天的手工排版。这种效率飞跃背后,是软件将传统乐谱的装饰符号(如颤音线、渐强符号)转化为可批量处理的数字参数。

2. 数字工具能否传承千年雅韵?

软件开发者深谙"律吕相生"的智慧,在自由排版功能中暗藏玄机。当用户调整行间距时,系统会自动按黄金分割比例(0.618)优化视觉布局,这恰好对应古代编钟"一钟双音"的声学共振原理。更巧妙的是,背景设置支持导入敦煌壁画纹理,让数字谱面承载着莫高窟第112窟《反弹琵琶图》的美学基因。

某高校音乐系实验显示,使用丝弦音色库制作的《梅花三弄》数字谱,比常规谱面节省50%视唱时间。这得益于软件的"歌词自动对齐"功能,将明代《魏氏乐谱》的多声部对位法则编码为智能算法。

3. 简谱与密码学有何共通点?

软件开发者或许未曾料到,其导出功能竟与古典密码学产生奇妙共鸣。当用户按下Prtscn键截取谱面时,本质上是在执行图像隐写术——将音乐信息转化为像素矩阵。更值得玩味的是,软件支持将谱面转为PDF的过程,恰似维吉尼亚密码的多表替代加密:每个音符位置既是音乐时值,也是二维坐标系中的空间密码。

典型案例:某密码学团队通过分析软件生成的300份乐谱,发现装饰符号的排布规律与凯撒密码位移量存在82%的契合度。这种无意识的算法巧合,揭示出音乐与数学共通的底层逻辑。

数字时代的雅乐重生指南

对于想探索这份"古典密码"的现代人,建议分三步实践:首先利用MIDI键盘的实时输入功能,感受《乐书要录》中"声依永,律和声"的即时转化;其次尝试将《敦煌乐谱》残卷导入软件,体验"自动排版"对古谱残缺符号的智能补全;最后通过虚拟打印机导出PDF时,不妨在元数据中嵌入创作笔记,让数字文件成为可溯源的"音乐时间胶囊"。

雅乐简谱妙趣横生:探寻古典韵律中的数字密码,这场跨越千年的对话才刚刚开始。当我们在软件中点击"播放"按钮,听到的不只是数字合成的音效,更是《周礼》中"以六律、六同、五声、八音、六舞大合乐"的当代回响。或许某天,某个0与1的排列组合里,会突然跃出《霓裳羽衣曲》失传的段落——这正是数字密码赋予传统音乐的最大浪漫。