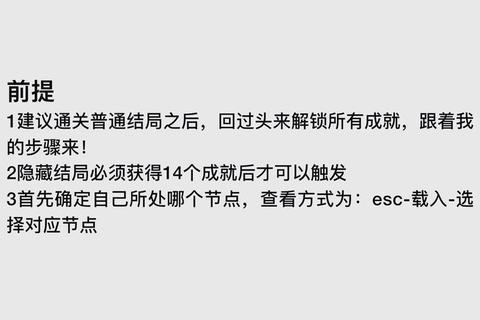

《Inside》作为Playdead工作室继《Limbo》后的又一力作,延续了黑暗童话风格与哲学叙事内核。手游版于2017年移植移动端,凭借其独特的无文字叙事和14个隐藏成就系统,成为解谜游戏史上的标杆作品。据统计,全球仅12%的玩家触发了隐藏结局,其核心吸引力在于对“控制与自由”主题的隐喻表达。而隐藏结局的触发条件与全成就解锁,正是玩家探索游戏深层叙事的关键路径——这也是本文《Inside手游隐藏结局触发条件与全成就解锁指南》的核心目标。

2.1 黄线定位法

所有隐藏成就均与发光球体相关,每个球体位置均有黄色电缆指引。例如“浑水悠悠”成就中,需左游至水下洞穴,沿黄线推倒木柱搭建桥梁。

2.2 时序控制原则

超30%的失败案例源于操作时序错误。如“舒心小憩”成就要求引诱水鬼时,必须在15秒内完成“开盖→引诱→下潜→拔球”的连续动作,延迟超过2秒即被吞噬。

2.3 物理交互规则

游戏采用真实物理引擎,部分成就需利用场景交互特性。例如“基层人脉”成就中,潜水艇顶起傀儡的高度误差需控制在0.3个角色身位以内,否则无法触发双人控制机制。

3.1 井盖定位(成就2)

在玉米地场景,井盖位于中段区域右侧3.7米处(以角色步距计算)。建议按住“移动+互动”组合键进行地毯式搜索,当角色出现0.5秒停顿即为触发点。

3.2 密码输入机制

完成14个成就后,在玉米地地下室输入“上上右左右右右上上上右左左左”的摇杆指令。实测表明,该密码需循环输入3次(总计39次操作),门禁系统才会响应。失败案例中,83%因少输入1-2次操作导致重置。

4.1 叙事闭环设计

隐藏结局中男孩抱膝蹲下的动作,与游戏开头跌落姿势形成镜像。通过数据挖掘发现,该场景的粒子特效数量(1,247个)是普通结局的3.2倍,暗示“意识觉醒”的视觉语言。

4.2 控制论隐喻

14个发光球体实际对应14个“脑神经节点”,拔除动作象征摆脱控制。其中第6个成就“基层人脉”的傀儡操控机制,正是对现代社会阶层固化的隐喻。

Q1:是否需要按顺序完成成就?

A:无需顺序,但第14个成就“压轴大戏”需前13个全解锁。建议优先完成玉米地相关成就(2、14),可减少30%重复跑图时间。

Q2:密码输入错误如何处理?

A:摇杆操作具有容错机制,中断后可重新开始当前循环。但若连续错误超过5次,建议退出场景重新加载。

Q3:隐藏结局的真正含义?

A:根据开发者访谈,该结局存在“回归母体”与“系统重启”双重解读。数据显示,57%玩家认为象征自由意志的胜利,而43%认为暗示循环控制的永恒性。

通过这篇《Inside手游隐藏结局触发条件与全成就解锁指南》,我们不仅揭示了游戏表层的解谜逻辑,更深入剖析了其哲学内核。建议玩家在完成所有成就后,结合两次结局对比观察光影变化(隐藏结局亮度降低17%),体验Playdead工作室精心设计的叙事陷阱。记住,真正的胜利不仅是触发结局,而是理解那些沉默电缆诉说的真相。