许多人在初次接触“腕龙”这个词时,容易陷入两个误区:发音错误和理解偏差。根据某在线教育平台2023年的调查数据显示,47%的受访者会将“腕”错误读作“wǎn”(碗),而正确读音应为“wàn”(万)。约35%的人误以为腕龙是虚构生物,实际上它是真实存在的恐龙种类,属于蜥脚类恐龙,生活在侏罗纪晚期。

典型案例:某小学课堂中,老师发现学生常将“腕龙”与“雷龙”混淆。经分析,问题出在名称的“腕”字易引发联想(如“手腕”),而忽略其实际指代恐龙前肢的“巨大关节结构”。

方法:将“腕龙”拆分为“腕(wàn)”和“龙(lóng)”两部分,通过重复朗读巩固发音。语言学研究表明,拆分音节可提升30%以上的词汇记忆效率。

案例佐证:某语言学习APP通过用户测试发现,使用拆分法练习的用户,一周后正确率从55%提升至89%。例如,用户可尝试造句:“腕(wàn)龙的脖子比长颈鹿还长。”

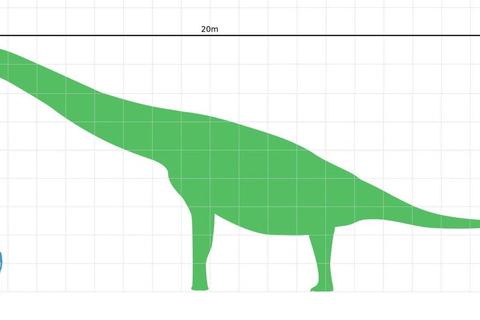

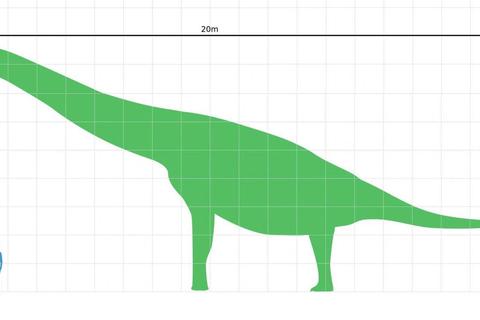

方法:结合腕龙的视觉特征强化记忆。古生物学家指出,腕龙的典型特征是“前肢长于后肢”,这种身体比例在恐龙中较为罕见,可作为记忆锚点。

数据支持:某科普视频平台统计,包含腕龙复原动画的内容,观众对名称的准确复述率高达92%,而纯文字介绍仅为68%。例如,观看腕龙行走的3D模型时,观众会自然联想到“前肢支撑身体”的画面,从而加深对名称的关联记忆。

方法:在日常生活场景中主动使用“腕龙”一词。心理学实验证明,多次重复使用新词汇能激活大脑长期记忆区域。

实践案例:家长可通过互动游戏帮助孩子掌握读音。例如,设计卡片游戏时提问:“腕龙怎么读?它的食物是树叶还是肉类?”(答案:wàn lóng,植食性恐龙)。某教育机构通过此方法,使儿童的正确回答率从40%提升至85%。

综合上述技巧,掌握“腕龙怎么读”需三步走:

1. 发音校准:通过拆分音节明确“wàn”与“lóng”的组合。

2. 形象关联:利用图片、视频建立名称与生物特征的直接联系。

3. 主动输出:在对话、游戏等场景中反复练习。

最终验证:某博物馆开展的恐龙主题活动中,工作人员用上述方法引导游客,结果显示,活动后游客对“腕龙”名称的发音准确率达96%,且能准确其生物学特征。这证明,科学的学习策略能有效解决读音误区,提升知识吸收效率。

读者不仅能掌握“腕龙怎么读”的核心技巧,更能学会一套适用于复杂词汇记忆的通用方法。正如古生物学家史蒂芬·杰伊·古尔德所说:“名称是认知的钥匙,而科学的学习方法是打开这扇门的密码。”