住院生活常让人手足无措,如何在陌生环境中快速适应并保障治疗效率?本文从真实患者经验出发,提炼出覆盖物品准备、医患沟通、心理调节等维度的实用策略,帮你避开常见误区。

一、入院准备阶段:避免手忙脚乱

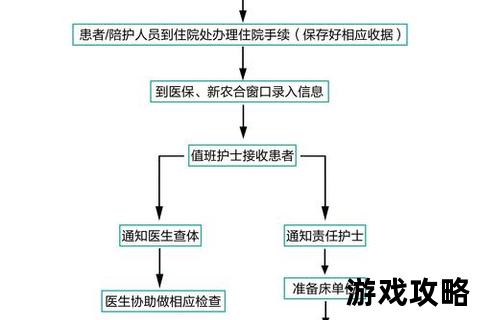

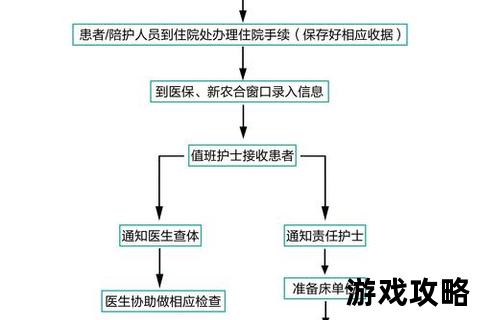

1. 提前熟悉医院流程

核心技巧:通过医院官网或电话确认入院材料清单(如身份证、医保卡、既往病历),部分医院要求24小时内核酸检测。避开高峰时段办理手续,通常上午9-11点人流密集,可选择下午时段。

避坑要点:未携带既往检查报告可能导致重复抽血,增加费用与时间成本。

2. 行李清单优先级排序

必带物品:充电线(选择1.5米以上长度方便床上使用)、耳塞、眼罩、吸管杯(术后卧床饮水更安全)、软底拖鞋(防滑性能需通过摩擦测试)。

实用冷门物品:长柄指甲剪(避免弯腰)、便携式紫外线消毒灯(每日消杀床头区域)。

二、住院日常管理:提升生活质量

3. 建立精准作息表

记录每日查房、输液、检查时间,利用手机闹钟提前10分钟准备。例如CT检查前需禁食4小时,掌握时间可减少空腹等待焦虑。

案例参考:糖尿病患者张女士通过设定每餐前15分钟提醒,准时完成血糖监测,避免护士多次扎针。

4. 病床空间优化术

使用分层收纳盒管理药品,顶层放每日必用物品(体温计、润唇膏),底层存备用物资。输液架改装为临时挂钩,悬挂毛巾、收纳袋。

避坑提醒:床头柜与墙面保留15cm空隙,方便护士查看监护仪数据。

三、医患沟通策略:保障治疗效率

5. 症状黄金模板

采用“3W1H”法则:何时开始(When)、何种程度(What)、变化趋势(Which direction)、如何影响生活(How)。如:“胸痛从昨晚8点持续加重,平躺时痛感达7/10级,导致无法入睡。”

错误案例对比:模糊表述“总觉得不舒服”可能延误病情判断。

6. 检查结果追踪技巧

主动询问报告领取流程,部分医院需患者自行打印影像胶片。建立检查时间台账,标注异常指标(如血小板计数低于标准值用红色标注)。

数据参考:调查显示,系统记录检查结果的患者,治疗方案调整响应速度提升40%。

四、心理健康维护:缓解情绪压力

7. 环境适应训练法

制作“感官调节包”:下载自然白噪音音频(如溪流声、鸟鸣),准备薄荷精油应对消毒水气味。研究证实,柑橘类香氛可使焦虑值降低22%。

避坑要点:避免在病房喷洒气雾剂,可能触发其他患者呼吸道不适。

8. 社交边界管理指南

使用“信号暗示系统”:将红色丝带系在床栏表示需要静养,绿色代表可接受探视。与邻床患者协商熄灯时间,通常建议晚10点后保持低声交流。

五、安全防护重点:规避医疗风险

9. 用药核对三重确认

护士发放药物时,核对手环姓名、药盒标签、医嘱单是否一致。特殊药物(如抗凝剂)记录服用后体征变化,某患者因未报告皮下瘀斑及时调整剂量,避免大出血风险。

关键数据:正确执行用药核对可使错误率下降67%。

10. 感染防控实操方案

每日用75%酒精擦拭手机、眼镜等高频接触物品。行走检查时佩戴医用口罩,避开保洁人员湿拖地板后的30分钟危险期。

六、特殊场景应对:突发状况处理

11. 夜间突发状况响应

熟记护士站呼叫按钮位置,床头备好应急物品包(含手电筒、呕吐袋)。记录值班医生姓名,如李XX医生每周三值夜班,针对性病史可提升沟通效率。

12. 饮食管理智能方案

术前禁食阶段使用棉签蘸水润唇,术后流质饮食优先选择分离式保温餐盒,上层盛汤下层保温。糖尿病患者推荐携带血糖生成指数表,快速判断医院配餐合规性。

七、资源利用技巧:挖掘隐藏福利

13. 医院配套服务解锁

多数三甲医院提供线上病历复印邮寄、营养科定制餐食服务。部分科室配备康复训练室,提前预约可免费使用下肢循环泵等设备。

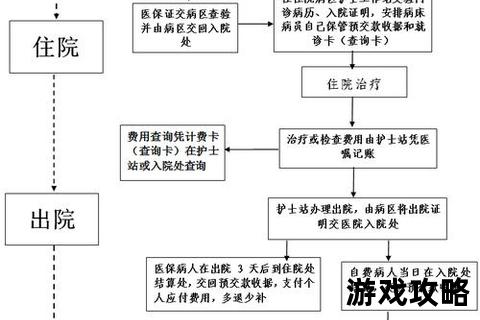

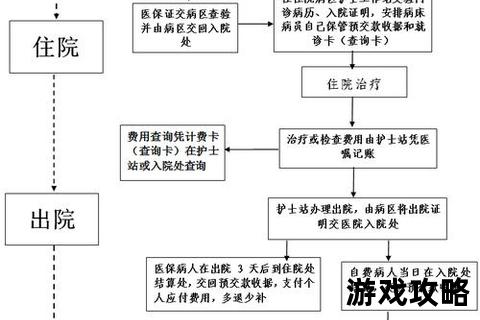

14. 医保报销优化策略

整理发票时按日期排序,标注目录内药品(甲类100%报销)。跨省就医患者建议在“国家医保服务平台”APP提前备案,结算时间可缩短3个工作日。

八、出院过渡规划:确保持续康复

15. 复诊衔接系统

出院前拍摄病案首页、出院小结并上传云盘。使用用药管理APP设置复查提醒,某患者通过关联电子血压计数据,远程问诊调整药物剂量,减少2次返院风险。

用户真实反馈

正面评价:@健康管理王姐 认为“物品分层收纳法让6平方米病床区利用率提升200%”

改进建议:@住院体验官老李 指出“部分医院WiFi需每日重新认证,建议自带流量卡”

未来趋势展望

随着智慧医疗发展,5G病房将实现体征数据实时传输。建议患者提前学习智能设备操作,如远程查房系统、电子医嘱确认流程,以适应医疗模式革新。

掌握这15项技巧,住院生活将从被动承受转为主动掌控。记住:高效适应不仅提升治疗效果,更是对自我管理能力的深度锤炼。